はじめに

岩手山を仰ぎ見る、泉湧き出る「ふるさと生出」四季折々のすばらしい自然に囲まれ、地域の皆さまに愛され育まれてきた生出小学校は、76年の輝かしい校史に幕を下ろし、令和6年3月をもって閉校することとなりました。

本校は、明治40年4月に家屋を借用し設置された渋民尋常高等小学校生出分教室として礎を築きました。昭和24年には念願の独立校となりました。

学区には戦後入植された方々も多く、開拓の歴史、豊かな自然、先人が築き今につながる産業、文化・生活、暮らしを営む人々は、生きた教材となっています。自己の在り方・生き方へつなげる探究的な地域学習と、日々の教科学習・生活とを関連付けながら、自律的に学び生活する力を育むのが本校教育の特色です。

閉校を迎える最終年度も、これまでの歴史と伝統、文化を引き継ぎ「地域と連携した、活気あふれる校風づくり」を推進しながら、地域に根ざし、地域の教育資源を生かし、豊かな感性をもった人づくりに努めてまいります。

本校は、令和7年4月、盛岡市立渋民小学校へ学校統合いたします。そこで、このホームページに最終年度の足跡を記録するとともに、本校の輝かしい校史の一端を残してまいります。

令和6年4月 校長 天 沼 正 明

学校の概要

Ⅰ 学 区

雄大な岩手山の東裾野は、国道282号線の西側の滝沢ではほぼ水平に近いが、国道の東側の玉山の本学区では、扇状形に東へ下り、生出湧口からあふれ出る清流を北上川へと走らせている。この北上川の流れを隔てて東に北上山系と姿の美しい姫神山が望まれる。

学区の土質は、北部と南東部に大別される。八幡平市(旧西根町)の岩手森とこれに連なる丘陵に北から東を囲まれた北部平地は、滝沢の自衛隊演習場に続く火山灰地で、そこに火山灰土が広がる痩せた土地であるが、扇状地形の南部は水流に潤う黒土である。

気候は、春は南風が強く時には砂塵を舞い上げる。夏は快適であるが、秋の冷え込みは早い。冬は岩手山おろしが厳しいが、生出川に添って見られる枯れ木に水晶の玉をちりばめたような霧氷はまさに絶景である。

南東部は水田地帯で、生出湧口の水による古い水田と、岩洞湖からの灌漑用水で開田された水田が広がる。北部は酪農が盛んであり、大規模な養鶏場や養豚場もある。西部は、岩手県自動車運転免許試験場を中心として旅館や飲食店が集まっている。又、湧き水を利用しての養魚場が数ヶ所ある。さらには市営生出スキー場、第三セクター施設温泉「ユートランド姫神」等の施設が学区内にあり、地域の活性化につながっている。

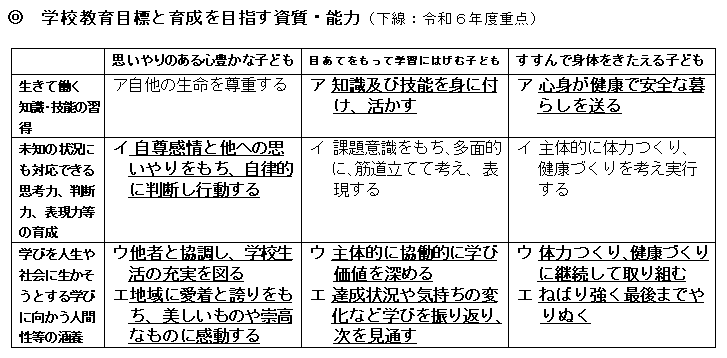

教育目標教育目標 まなびフェスト

校 章

《 生 出 小 学 校 》

・△は岩手山をデザイン

・中央に小学校の「小」をデザイン

《 旧 生 出 中 学 校 》

※ 昭和59年3月 玉山村立生出中学校閉校(閉校以前は、小中併設校であった)

※ 昭和59年4月 玉山村立生出中学校は、玉山村立渋民中学校へ学校統合となった

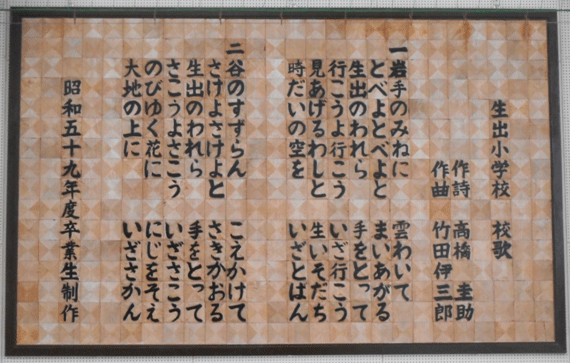

校 歌 (小学校と旧生出中学校共通)

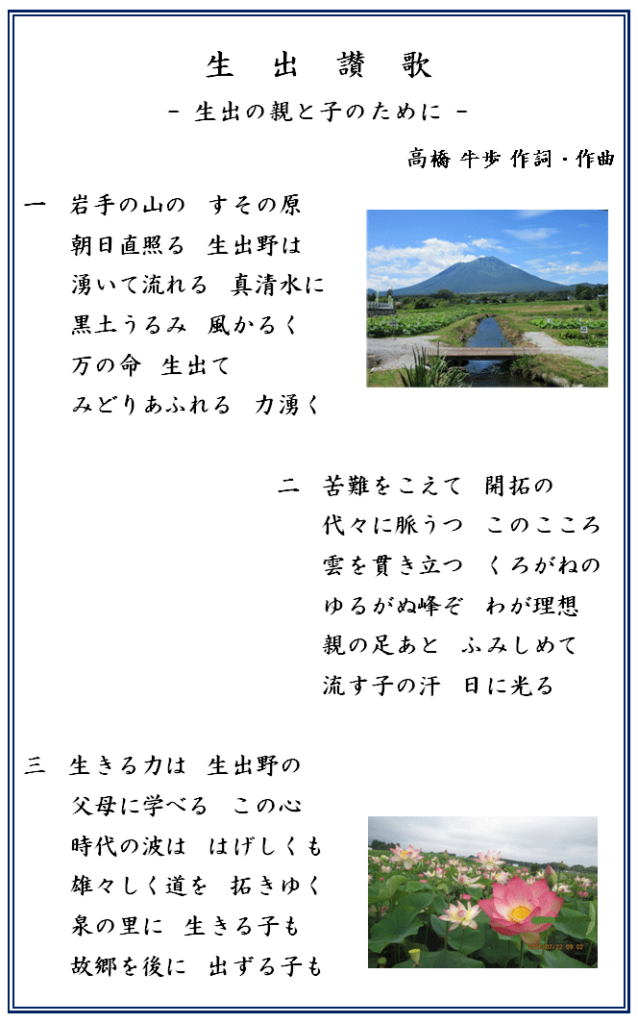

生出讃歌

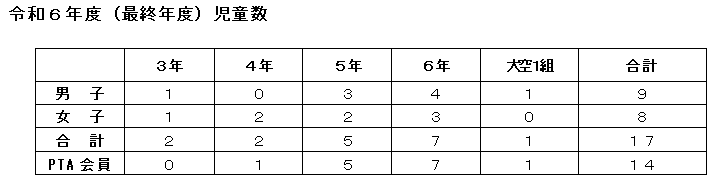

児 童 数

旧盛岡市立生出小学校校舎 所在地 岩手県盛岡市下田字仲平 59-36