31日(木)Happy Halloween

今年度も生出児童館から、かわいらしいお化けたちがやってきました。

夕方4時すぎ、ばっちりとお化けに仮装した5名の子どもたちが、その姿を職員室へ披露しに来てくれました。どのお化けの顔も、笑顔、にっこにこ!小野館長先生、佐々木先生もにっこにこ!教職員もにっこにこ!みんなで盛り上がりました。

31日(木)読書集会

昼休みに図書室で、健康・文化委員会のみなさんが読書集会を開きました。今年度の委員会の目標は「全校が健康で楽しく生活できるような学校にしよう」「全校が本を好きになるような学校にしよう」です。

集会では、この目標に向け、委員会のみなさんが考えた本に関わる楽しいクイズで盛り上がりました。

30日(水)総合 インタビュー(5・6年)

ゲストティーチャーとして、地域の櫻さん、高橋さん、砂子田さん、木村さん、竹田さん、齊藤さんをお招きし、インタビューしながら生出のことを詳しく教えていただきました。この日、別のグループは、ユートランドへ行きインタビューしてきました。岩手大学教育学部教授の田代先生、大学生のみなさんにもご支援いただきました。

28日(月)農園作業(畑じまい)

全校児童で、キュウリやミニトマト、ジャガイモなどたくさんの野菜作りを体験した学校農園の片付け作業を行いました。力を合わせて防草シートを片付け、枯れた茎や枯れ草を集め畑じまいをしました。きれいに色づいた桜の葉が舞い落ちる中、子どもたちは手際よく作業を進めました。農園には、大きなヘチマの実が残されています。

25日(金)社会科見学(3・4年、大空)

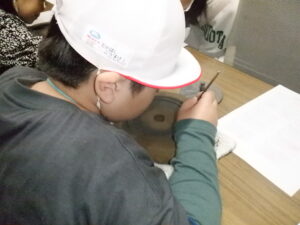

3・4年生5名が、盛岡手づくり村へ社会科見学に行ってきました。南部鉄器の工房では、鉄瓶の蓋の鋳型に、霰(あられ)押し棒を使って、蓋の表面に浮き出る霰の紋様を一つ一つ手作業で押す体験をしてきました。熟練の職人でも難しい霰の紋様を押す作業に、子どもたちは真剣に取り組んでいました。その後、雫石川から水を引くための農業用の用水路である、上太田穴口の鹿妻穴関の頭首工周辺を見学しました。

21日(月)記念碑基礎完成

養生していた基礎コンクリートの型枠が外され、その上に記念碑台座の石が据え付けられました。基礎コンクリートと、台座の石との接着面の周りはモルタルで整えられ、記念碑基礎部が完成しました。

夜には体育館で、2ヶ月ぶりの閉校記念事業実行委員会(第13回)が開かれました。各部の進捗状況報告の後、部会毎の打合せや作業を行いました。

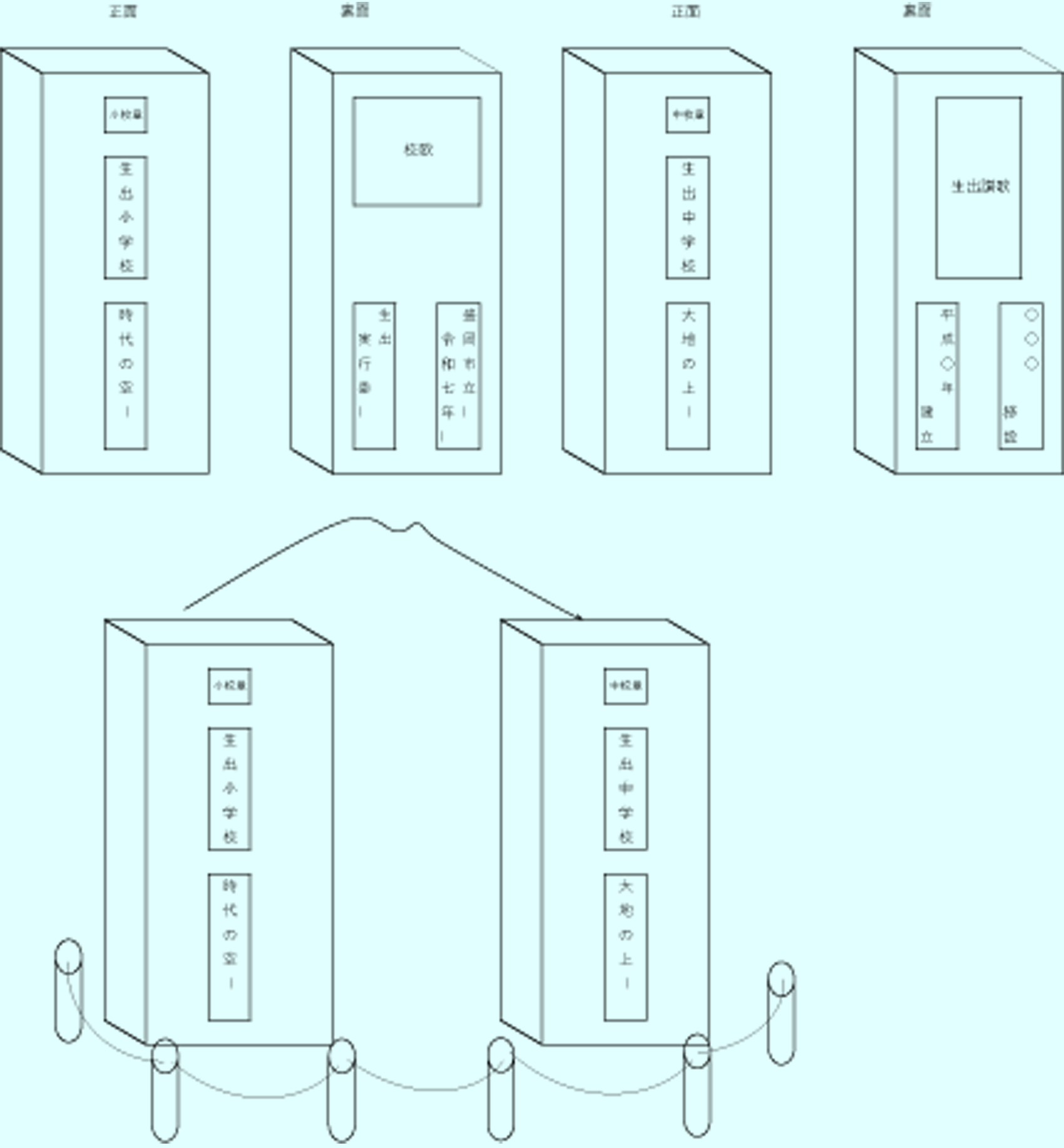

記念碑設置レイアウト(完成イメージ)校内主幹作成

21日(月)児童朝会

今朝は今季一番の冷え込みとなり、草むらや畑が真っ白な霜に覆われました。澄み渡る青空を見あげると、白鳥がV字に隊列を組み南へ飛んでいきました。

児童朝会では、皆で生出讃歌を歌いました。次に、各委員会の3名の委員長が、11月の生活目標「生活・総合発表会に向けて、めあてをもって取り組もう」を呼びかけ、校内啄木カルタ大会や読書祭りの開催について連絡しました。

18日(金)家庭教育学級「親子ヨガ教室」

学級懇談会終了後、今年度も日本ヨガ連盟インストラクターの梅原さんと吉田さんをお招きし、体育館でPTA研修部主催の家庭教育学級「親子ヨガ教室」を開催しました。好評の親子ヨガは、3年連続の開催となります。終了後、校長室にて、講師のお2人が、生出小の閉校にあわせ、全員が一つになってできるヨガを考えてきたことをお話しくださいました。リラックスタイムをありがとうございました。

18日(金)授業参観・学級懇談会

5校時、学校評価委員の皆さんと、保護者の皆さんに、子どもたちの学習の様子を参観していただきました。子どもたちは、皆さんに見守られ少し緊張しながらも、普段以上に集中し学習に取り組むことができました。

授業後、校長室では第1回学校評価委員会を開催しました。体育館では学級懇談会を開きました。

18日(金)記念碑基礎コンクリート打設

記念碑基礎部の型枠に、コンクリートを打ち込む作業が行われました。11時に生コンを積んだ大型ミキサー車が到着し、強度を上げるため内部に10㎜鉄筋を組んだ型枠に打設が始まりました。石材店の方が手際よく棒状バイブレーターで締固めながら作業が進みました。打設したコンクリートは、シートをかけて養生しています。

17日(木)最後の校内マラソン大会

さわやかな秋晴れのもと、最後の校内マラソン大会を開催しました。当初の計画では、10月10日(木)に開催予定でしたが、十分な練習時間をとることができませんでした。マラソン大会は、体力面の強化だけでなく、辛いことや困難なことがあっても自分の力を出し切り、乗り越えるための精神面を養うための行事でもあります。また、力を出し切り走る仲間を応援し、皆で励まし合い連帯感を高める行事でもあります。本校教育目標の「思いやりのある心豊かな子ども」「すすんで身体をきたえる子ども」をめざす大会です。そこで、十分な練習を積み、子どもたち一人一人に大会を終えた後、充実感をもってもらうため、開催日を一週間延期いたしました。

大会には、生出児童館の小野館長先生と佐々木先生、お母さん方、児童の弟さんも応援にかけつけてくださいました。仲間を励ま合う声が、校庭に響き渡る中、参加した全員が自分の力を出し切り完走することができました。ゴールが近づき、力を出し切ろうとラストスパートをかける一人一人の子どもたちの顔は、すきとおる青空のもと輝いていました。

17日(木)記念碑設置場所基礎工事

閉校記念碑設置のための基礎工事が始まりました。10月12日(土)に、おやじの会の皆さんで桜の根の抜根作業をしたところに、石材店の方が重機で深さ1メートルほどの2つの大きな穴を掘り、砕石を敷き転圧し、コンクリートを打つ型枠を設置しました。真正面に岩手山が見える位置に設置予定です。石材店では、記念碑にはめ込む石板にサンドブラストで文字を刻む作業も始まるとのことです。

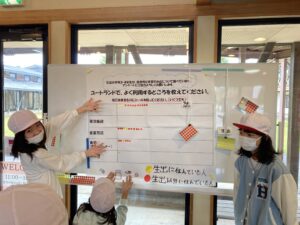

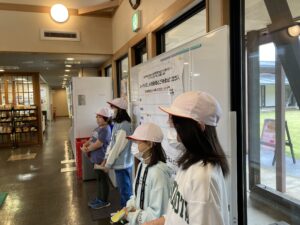

16日(水)総合 ユートランドでアンケート(3・4年)

地域のお店について調べている3・4年生が、ユートランドでアンケート調査をしました。

ユートランドの入り口正面でお客さんを迎え、訪れたお方へ、アンケート調査協力の声をかけました。準備した表に、生出に住んでいる人には黄色のシールをはってもらい、生出以外に住んでいる人には赤色のシールをはってもらいながら、よく利用するところを調査しました。

16日(水)総合 そば打ち クレソン 米食べ比べ(5・6年)

5・6年生が「そば打ち」「クレソン料理」「米食べ比べ」にチャレンジしました。地域の料理名人、須藤さん、岩崎さんをお招きし、そば粉をこね、のし、たたみ、切るという、手打ちそばの一連の作業を体験しました。クレソンのおひたし料理、コシヒカリと銀河のしずくの食べ比べにも挑戦しました。岩手大学教授の田代先生、支援の学生さんも一緒に活動し、最後においしくいただきました。

15日(火)校門の台座移設作業

校門の台座となっていた石の移設作業を行いました。台座の石は、石材店の方が基礎部のコンクリートを専用の工具で慎重に破砕しながら取り外しました。

取り外した4つの直方体の石は、1つ約80キロで、全てが地元の姫上石とのことです。先日、記念碑への加工のため石材店へ運んだ一対の校門の石も地元の姫上石とのことです。

12日(土)おやじの会 桜の抜根・案内表示移設

おやじの会の砂子田さん、齋藤さん、畠山さんの3名が、閉校記念碑の設置場所にある巨大な桜の根の抜根作業と、国道282号沿いにたててある本校の案内表示の移設作業を行いました。

快晴の朝、8時過ぎから本校案内表示の移設作業を始めました。案内表示は、15年ほど前におやじの会で設置したもので、畑重車両整備様のご厚意で282号沿いの会社の敷地内に設置させていただいたものです。重機とスコップで掘り上げると、重量感のあるコンクリートの大きな基礎部があらわれました。掘り上げた案内表示を校庭に運び、次の作業、巨大な桜の根の抜根作業に取り掛かりました。

この桜の木の根は、老木となり内部が朽ちてきたため一昨年伐採した、根元部分の直径が1m弱の巨木の根でした。重機とスコップで周りの土を掘り、チェーンソーで太い根を切りながら作業を進めました。あまりにも根が巨大で、はじめは重機で押しても引いてもびくともしませんでしたが、少しづつ根が動き、重機のエンジンとオペレーターの齋藤さんがうなった次の瞬間、ぐらっと大きな根が揺れ、巨大な根が抜根されました。みなで喜びました。その後、記念碑設置予定場所の近くに重機で穴を掘り、本校の案内表示を移設しました。

この日は、本校校庭に県内から少年野球チームが6チーム集まり試合が行われました。子どもたちの声、バットでボールを打つ音、応援する声が校庭いっぱいに響き渡る活気ある空気の中、おやじの会の3名の皆様による、母校の閉校を思う献身的な作業に深く感謝申し上げます。

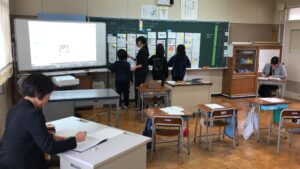

11日(金)最後の校内授業研究会(3・4年生総合)

3・4年生の校内研究授業(総合的な学習の時間)を行いました。活動のテーマは「発見!生出の魅力!」です。授業では、各自の探究テーマについて、アンケートやインタビューで得た情報をパワーポイントのスライドにまとめたものを一人ずつ発表しました。発表を聞きながら、友だちの発表のよさを見つけ、伝わりやすい内容やスライドの順序を考えました。

授業後の研究会では、盛岡市教育委員会からお招きした指導・助言の先生から、自分が調べたいことをテーマにし、子どもたちが自分事として課題に取り組んでいることなど、子どもたちの活動についてたくさんほめていただきました。

総合的な学習の時間は平成14年度に小学校で完全実施となりましたが、本校では前年の平成13年度からそれを主題に校内研究を続けてきています。平成13年度より、岩手大学教育学部の田代高章先生(現教育学部教授:教育方法学)のご指導、ご協力を得、研究室の学生たちに子どもたちをサポート(高学年の総合)していただいております。地域に根ざし、地域のよさや課題に焦点を当てた総合的な学習の時間のあり方を追究してきた先輩教員の実践が、脈々と受け継がれ今日に至っています。本校最後の校内研究授業を行った授業者は、学生時代に田代教授の研究室で学び、本校の総合的な学習の時間に支援に入った歴代学生の一人です。

9日(水)渋民小、生出小PTA役員合同交流会

渋民小学校の校長室で、第1回渋民小学校、生出小学校PTA役員合同交流会を開催しました。交流会では、渋民小学校へ学校統合する令和7年度に向けてのPTA組織や行事等についての意見交流と、令和7年度までに準備しなければならない内容の協議等を行いました。

12月と2月にも開催し、統合に向けての準備を進める予定です。

8日(火)巻堀小・玉山小からお手紙が届きました

巻堀小学校と玉山小学校の全校児童のみなさんから、とてもうれしい手紙が届きました。手紙には、9月19日(木)に巻堀小校庭で開催した3校球技交流会の感想や生出小の子どもたちへのお礼の言葉が書かれていました。

本校からも両校へお礼と感謝の手紙を送りました。手紙は、児童昇降口入って正面の掲示板に掲示してあります。

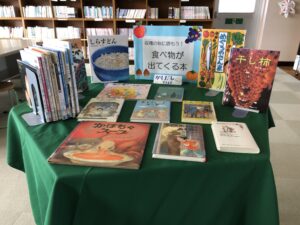

8日(火)図書室「収穫の秋」コーナー

収穫の秋、食欲の秋にピッタリの本がいっぱい。学校司書の先生が、図書室に収穫の秋に読んでほしい「食べ物が出てくる本」のコーナーをつくってくださいました。

チョコレート工場の本、干し柿の本、かぼちゃスープの本など、食べ物に関係する本をぜひ手にとり読んでほしいです。

7日(月)盛岡峰南高等支援学校さんによるワックス塗

峰南高等支援学校の生徒さんによる清掃奉仕作業は今年度で5年目です。最後の清掃奉仕作業には、高校生2名と先生方6名が来校され、子どもたちの教室や会議室の床のワックスがけをしていただきました。2名の高校生のあいさつや作業姿勢はすばらしく、昨年度より背丈も伸び、さらにたくましくなっていました。おかげさまで、床がピッカピカになりました。ありがとうございました。

7日(月)全校朝会

秋の星座を探す手がかりとなる「秋の四辺形」(ペガスス座の胴体部)から周りの星座と、くじら座の怪物ティアマトからアンドロメダ姫を助けた勇者ペルセウスのギリシャ神話を紹介しました。

次に、産休に入っていた教員が元気な赤ちゃんを産んだこことと、赤ちゃんの名前に込められた願いを紹介しました。

4日(金)第3回避難訓練(引き渡し訓練)

第3回の避難訓練を行いました。今回は、岩手山噴火特別警戒時に備えるための2年に一度の引き渡し訓練を実施しました。マチコミメールでの緊急連絡、来校いただいての児童の引き渡しなど、訓練は無事に完了しました。岩手山の噴火警戒レベルが2に引き上げられた中、タイムリーな訓練ができました。ご協力ありがとうございました

2日(水)校門の記念碑加工始まる

生出小学校閉校記念事業実行委員会が中心となって進めている閉校記念碑設置に向け、工事が始まりました。閉校記念碑は、現在校地南側中央部(市道沿い)に設置してある一対の校門(平成4年度建立)を加工し、校地西側入り口付近、岩手山を望む場所へ設置することに決まりました。記念碑には、生出小と旧生出中共通の校歌、生出讃歌、生出小校章、旧生出中校章を刻み、校長室に保管してある旧生出中校名プレート(昭和47年、岩手の偉人、金田一京助先生の自筆の校名の書がもと:現在設置してある生出小校名プレートと対)をつけます。

加工と移設は、専門の石材店へ依頼しています。この日は、午後2時から石材店の職人さんたちが、熟練の技でクレーンを操作し、重い校門をつり上げ台座から外し、丁寧にトラックへ積み込み、加工場へと運びました。校門の重量は、1つ1.4トン、一対で2.8トンです。

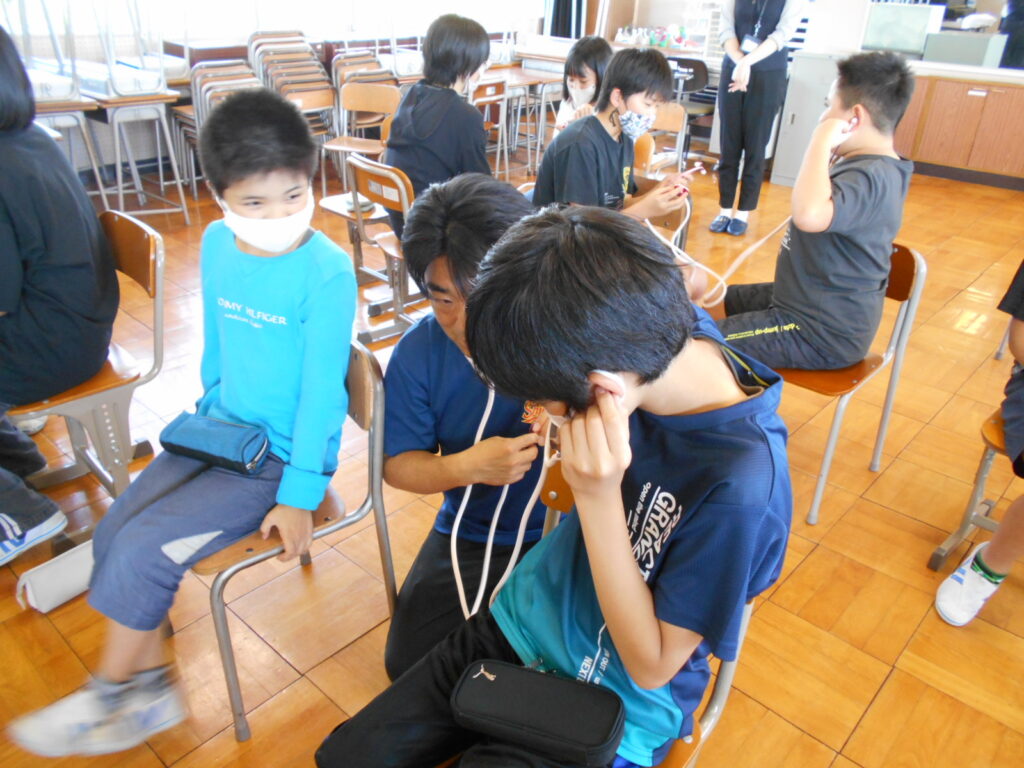

1日(火)思春期講演会(5・6年)

今年度も岩手医科大学看護学部講師の西里先生をお招きし、「いのち」のおはなし~みんな大切なたからもの~というテーマで、思春期講演会を開催しました。・授業は、①助産師の仕事について ②生命の誕生について ③思春期の心と体の変化について ④聴診器で自分や友達の心音を聴く体験 ⑤妊娠中の教員から妊娠中についての話を聞き、お腹の中の赤ちゃんの心音を聴かせてもらう ⑥2800gの赤ちゃん人形だっこ体験 ⑦重いベストを着る妊婦さん体験など、講義あり体験ありの内容で、子どもたちが命を育むことの尊さや大切さを学ぶことができました。赤ちゃん人形をだっこする子どもたちは、みんなニコニコ笑顔になっていました。授業の後半、3・4年生も赤ちゃん人形をだっこし、ニコニコ笑顔になりました。