30日(月)ドローンで空撮

業者さんに、ドローンで校地と校地の上空約150mから見える風景の空撮をしていただきました。当日の朝は曇り空でしたが、午前9時より空撮を開始すると次第に青空が広がり、岩手山も山頂部まで姿を現しました。画像は閉校記念誌等に掲載予定です。おやじの会の畠山さんには、事前に校庭を整地していただきました。ありがとうございました。

27日(金)修学旅行2日目(6年)

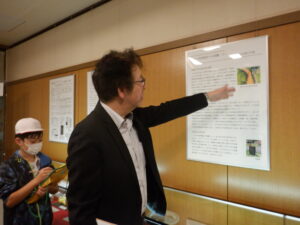

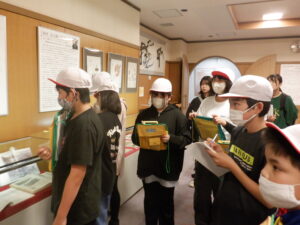

2日目も朝から快晴、見学日和となりました。この日は、路面電車と徒歩での見学です。函館市電(路面電車)に乗り、函館市文学館へ行きました。文学館では、解説員の方が、函館に移り住み青春の一時期を過ごした石川啄木がこの地で何をしたのか、どんな関わりをもっていたのかを詳しく解説してくださいました。見学の途中、文学館の受付の方が、「私も盛岡出身です…」と、話しかけてくださいました。同郷の方から声を掛けていただき、とてもうれしく思いました。函館の地で、1日目の浪漫舘と2日目の文学館で石川啄木の足跡をたどることができたことは、この修学旅行の大きな成果であると思います。その後、坂の町函館を歩き、旧函館地区公会堂を見学しました。2階大広間のバルコニーからは、函館港と日の光に輝く海、横津連山が一望できました。昼食は、ベイエリアの手作りご当地ハンバーガーショップ、ラッキーピエロで、特大のハンバーガーをいただきました。旅の最後は、赤レンガ倉庫でお土産の買い物体験をしました。函館の歴史と文化、歴史的建造物や施設、函館の人から学び見識を広げた、充実した修学旅行となりました。7名の心の中に強く刻まれた2日間となりました。

26日(木)修学旅行1年目(6年)

旅行1日目は、観光バスに乗って、バスガイドさんに案内していただきながら見学しました。函館の空は晴れ渡り、日中は気温が上がり絶好の見学日和となりました。修学旅行のめあては「協力し合い、しっかり学んで思い出に残る修学旅行にしよう」です。ガイドさんの詳しい解説を聞き、メモをとりながら、トラピスチヌ修道院、五稜郭公園、箱館奉行所を見学しました。高さ107mの五稜郭タワーの、地上90mの展望台からは、津軽海峡や函館山、函館市街の風景がパノラマに広がり、見下ろすと特別史跡五稜郭の星型の遺構がはっきりとわかりました。10月31日をもって閉館する哀愁テーマパーク土方・啄木浪漫舘では、明治40年の弥生尋常小学校の教室を再現した会場で「啄木シアター」を見ました。その後、啄木が最も好んだ場所と言われる、短歌の題材にもした「大森浜」を歩いてみました。夕方、函館山の山頂の展望台へ行き、両側を海に囲まれた独特の地形が美しい眺望を楽しみながら、たくさんの観光客と一緒に夜景を待ちました。しかし、突然風が吹き、冷たい濃い霧に包まれホワイトアウトし、なにも見えなくなりました。途方に暮れていたところ、ガイドさんから「霧に包まれているのは山頂部だけです。ロープウェイに乗り霧の下まで降りれば、夜景が見えますよ」とお話しいただきました。皆でロープウェイに乗り、降りながら美しい函館の夜景を楽しみました。宿泊先のホテルへ向かう途中、運転手さんとガイドさんが、2日目に歩く夜の元町の坂道や、街中、ベイエリヤ方面をサービスで解説しながら通ってくださいました。ありがたかったです。宿泊先のホテルでは、豪華な夕食をいただきました。

25日(水)総合見学(5・6年)

破砕転圧工法(岩大工法)と松尾鉱山の汚水問題などを知るため、岩手大学に見学学習に行ってきました。岩手大学図書館ギャラリー、北水の池、農学部農業教育資料館、農学部植物園などを見学しました。

これまでの実地踏査、インタビュー活動、見学を生かし、さらに探究を進めます。

24日(火)社会科見学(3・4年)

岩手ファームへ社会科見学に行ってきました。工場の方に説明していただきながら、大規模な卵の加工工場の見学をしました。工場の中の様子や卵の加工の工程、働く人の様子など、たくさんのことを学んできました。展望スペースからは、雄大な岩手山が見え、遠くまで見渡すことができました。

19日(木)3校球技交流会

巻堀小学校校庭で、巻堀小、玉山小、生出小の全校児童が集まり、3校球技交流会を開催しました。低中学年は、3校の1~4年生を3チームに分け、高学年も、3校の5・6年生を3チームに分け、ベースボール型ゲームで楽しみました。3校の「大谷グローブ」も活用しました。

晴れ渡った空の下、3校の交流を進め、楽しい思い出をつくることができました。

18日(水)総合 見学学習(5・6年)

5・6年生が、岩洞第一発電所へ見学学習へ行ってきました。この発電所は、有効落差が約400メートル、わが国有数の高落差発電所であり、発電設備が地下300メートルにあるため、インクラインという乗り物で下におり、発電施設を見学しました。

滝沢市にある岩手山山麓連合の円筒分水工にも見学へ行ってきました。

17日(火)食育指導(5・6年)

玉山学校給食センターから栄養教諭の戸田先生をお招きし、高学年に「リクエスト給食を考えよう」というテーマで、食に関する指導を行っていただきました。

子どもたちは、バランスのよい食事の大切さと献立の立て方の説明を聞いた後、一人一人がリクエスト給食の献立を考えました。

12日(木)閉校記念出前授業「電気教室」

地域に住む、社会で活躍された本校の卒業生、大先輩である佐藤さんのご発案「電気授業」が実現しました。

当日は、東北電気保安協会の方々を講師に迎え、銅板と亜鉛版をレモンや大根に刺し電気を発生させ、LEDを光らせたり、電子オルゴールを鳴らしたりし、楽しく活動しました。

新聞、テレビ局も取材にきました。

11日(水)校内授業研究会(5・6年総合)

5・6年生の校内研究授業(総合的な学習の時間)を行いました。活動のテーマは「ふるさと生出に根ざして」です。この時間も、岩手大学教育学部教授の田代高章先生はじめ、大学生、教職大学院生の皆さんに、子どもたちの学習の支援を行っていただきました。授業後の研究会では、市教育委員会からお招きした指導・助言の先生から、子どもたちの活動についてたくさんほめていただきました。

10日(火)総合 調査インタビュー(3・4年)

地域のお店について調べている3・4年生が渋民イオンへ行き、お客さんがよく利用するコーナーはどこなのかを調査しました。

子どもたちは、買い物に来たお客さんに声をかけ、生出に住んでいる方には緑シールを貼ってもらい、生出に住んでいない人には青シールを貼ってもらいながら、調査をすることができました。

6日(金)社会科見学(3・4年)

警察本部(通信司令室)と盛岡中央消防署へ見学学習に行ってきました。

警察署の見学では、交通管理センターの仕組みや働く人の様子を学んできました。

消防署の見学では、働く人の様子、消防自動車、消防施設の仕組みについて学んできました。

4日(水)総合(5・6年)

5・6年生は、この地域の開拓について詳しく知るため、岩洞湖用水や火山灰土の破砕転圧工法(岩大工法)について、実際に見学へ行く計画を立てています。学級担任が、見学の目的と場所を説明しました。

岩手大学教育学部教授の田代高章先生からは、松尾鉱山の汚水問題、岩洞湖用水、岩大工法などについて、詳しく説明していただきました。

4日(水)市シェイクアウト・避難訓練

盛岡市のシェイクアウトの取組に合わせて、大きな地震とそれに伴う火災から身を守る避難訓練を行いました。

子どもたちは、非常放送や担任の先生の指示をしっかりと聞いて、机の下に入りダンゴムシのポーズで頭や体を守り、図書室西側の非常階段から校庭に素早く避難することができました。

2日(月)渋民小交流会②(災害について学ぶ会)

今年度2回目の渋民小学校交流会を行いました。今回は、渋民小の子どもたちと一緒に、渋民小体育館で、両校のスクールガードリーダーである山内さんの話を聞きました。山内さんは、3.11の震災当時の釜石警察署長さんです。子どもたちは、直接大地震と大津波を体験された山内さんの話を真剣に聞いていました。災害や防災について、学びの多い会となりました。

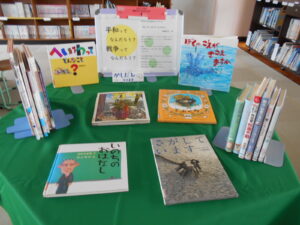

2日(月)図書室「平和」「戦争」コーナー

平和への願いが込められた絵本の寄贈を受け、さっそく学校司書の先生が、2階の図書室に「平和」「戦争」関係の絵本や本のコーナーを設けてくださいました。

コーナーは、図書室に入ってすぐ真正面です。手にとって読み、戦争の無意味さを知り、平和の大切さと命の尊さを学んでほしいです。

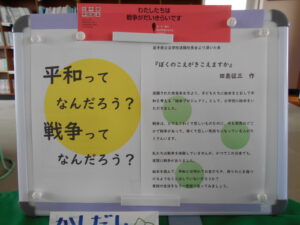

2日(月)全校朝会

全校朝会で、退職校長会の方々からご寄贈いただいた絵本の紹介をしました。

絵本のタイトルは「ぼくのこえがきこえますか」です。この絵本を読んで戦争や平和の大切さについて、一人一人に考えてほしいという願いが込められた本です。一昨年はウクライナの絵本「てぶくろ」を寄贈いただいています。