31日(月)生出小学校での全業務終了

春の日差しが校舎を照らす中、本日生出小学校での全ての業務を終了いたしました。これまでの地域の皆様のご支援に、改めまして心より感謝申し上げます。

閉校を迎える今年度、このブログ(ホームページ)に、本校最終年度のあゆみと、輝かしい校史の一端を「生出の記憶」として残してまいりました。多くの方々にご視聴いただき、ありがとうございました。本日は「景観」メニューに、空から見る「ふるさと生出」(空撮動画)をアップさせていただきました。

今後もこの「生出の記録」を残してまいります。また、不定期とはなりますが、生出の話題をアップできればと思っております。

いよいよ明日からは新年度がスタートいたします。今後の皆様のご健勝とご活躍を心よりお祈り申し上げます。ありがとうございました。おかげさまでした。

25日(火)「お別れの会」みんなで集まる最後の日

春休み十日目の朝、体育館に全校児童17名と教職員が集まり「お別れの会」を開きました。例年であれば、学校を離れる教職員が子ども達へお別れの言葉を伝える離任式を行うのですが、閉校を迎える今年度は、子ども達一人一人も生出小学校とお別れすることになるので「お別れの会」としました。

校長から離任する全教職員を紹介し、一人一人の教職員が子ども達に向けて話をしました。17名の子ども達は、学校を離れる教職員一人一人の話をしっかりと聞いてくれました。

その後、卒業生代表が教職員への感謝の言葉を話し、花束担当が一人一人の教職員へカーネーションの花束を渡しました。

今年度は、閉校記念碑除幕式、記念DVD作成、閉校式典等のため、朝練習、全校音楽も含め、何十回も校歌を練習してきました。その校歌を最後に全校で声高らかに歌いました。

教職員退場の時には、教職員が子ども達一人一人に、カーネーションの花束の花を一本ずつ渡し、握手しながら退場しました。子ども達も一本のカーネーション、教職員も一本のカーネーションを手に会を閉じました。

下校前、私へお礼と別れの言葉を話しに来てくれた子どもの目には、涙があふれていました。

生出小学校にみんなで集まる最後の日、カーネーションの花言葉「感謝」「無垢で深い愛」に包まれた日となりました。

夜には、ユートランド姫神で教職員送別会を開催していただきました。これまで学校を支えてくださった地域の皆さん、保護者の皆さんにお集まりいただき、我々教職員を慰労、激励していただいたこと、たいへんありがたく、感謝の気持ちでいっぱいでございます。

生出小学校で皆さんとともに歩んできた日々を歴代教職員も含め、我々教職員は忘れることはありません。 生出小学校に集い、皆さんとともに励んだ日々を胸に、それぞれの道で努力してまいります。ありがとうございました。

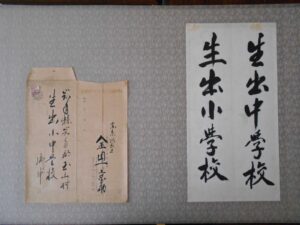

25 日(火)金田一京助先生の書、石川啄木記念館へ寄贈

生出小学校閉校記念碑は、一対の校門です。「生出小学校」と「生出中学校」の校名が書かれた真鍮製のプレートが埋め込まれています。その元になった金田一京助先生が書かれた書は、小中併設校であった象徴とし、これまで長く本校校長室に展示しておりました。この度の閉校を機に、石川啄木記念館の藤原館長に保存を相談し、記念館へ寄贈し、資料として活用、展示していただくこととなりました。

金田一京助と石川啄木は先輩・後輩の間柄であり、金田一京助が東京で困窮する啄木を経済的に支えた話はよく知られるところです。

この書が本校に残されている経緯について、環境保全会の櫻さん(本校OB)、渋民の花坂さん(本校入学、お父さんは本校その当時の教員)のお二人から経緯をお聞きしておりますのでご紹介します。

この書を金田一京助先生が東京から送られた日は、封筒に残された消印から昭和37年3月31日です。その当時、生出小・中学校では、新たに校名プレートを作ることになりました。誰に元となる字を書いてもらおうかという話になったとき、この地の先人、石川啄木と交友のある金田一京助先生に書いていただこうということになったとのことです。

当時の生出中学校の国語科教員の伊五沢先生が東京へ行き、金田一先生にお会いし、直接お願いしたとのことです。

金田一先生は、郷里からの訪問と依頼にたいへん喜び、二人で話が盛り上がったとのことです。金田一先生の秘書さんからは「忙しい先生のお時間をそんなに取らないでください」と注意されるほど金田一先生は喜んでくださったそうです。 金田一先生直筆の書と直筆の封筒は、本日啄木記念館の主任学芸員さんを通し、記念館へ寄贈いたしました。今後は、まもなくリニューアルオープンとなる石川啄木記念館と玉山歴史民俗資料館をつなぐ通路スペースに子ども達の写真とともに展示される予定です。オープンしたらぜひ皆さんにご覧いただきたいです。

15日(土)閉校式典挙行 校旗降納

やわらかい春の日差しが生出の大地に降り注ぎ、校舎の窓を照らす朝、とうとう閉校式典までのカウントダウンパネルが「1」の日となりました。

今年度の児童登校最終日。午前10時より、本校体育館にて「盛岡市立生出小学校閉校式典」を挙行いたしました。閉校式典では、多くのご来賓の皆様をお招きし、これまで本校に多大なるお力添えをいただきました地域の皆様、保護者の皆様、岩手大学教育学部教授の田代高章先生をはじめ、歴代支援学生の皆様、歴代教職員の皆様、学校関係者の皆様に向けて、最後の生出小の子ども達が「別れの言葉で」学校への思いと感謝の気持ち、これからの決意を堂々と発表し、皆で当地域の心の歌「生出讃歌」を斉唱しました。

皆様に見守られる中、内舘茂盛岡市長へ校旗を降納し、皆で本校校歌を高らかに斉唱しました。

午後12時半からは、体育館で「思い出を語る会」を開催しました。砂子田閉校記念事業実行委員長が熱意あふれる挨拶をし、これまで学校にご尽力いただいてきた個人様、企業様、団体様へ、感謝状が贈呈されました。

24年間に渡り、本校の特色である地域学習を指導、支援してくださった岩手大学教育学部教授の田代高章先生からは「生出に根ざした総合学習」について、授業支援をはじめた24年前のエピソードも交えながらご講演いただきました。田代先生には、この24年間で、延べ200名の教育学部大学生を本校の授業支援に派遣していただきました。

また、日々お忙しい先生にお願いし、閉校記念誌に、特別論考「生出に根ざす課題探究型総合学習の意義」をご寄稿いただき、①生出型「総合的学習」の出発点、②課題追究型(地域課題探究型)学習の意義、③生出型「総合的学習」の意義と課題により、生出地域と一体となった本校の教育実践を意義づけ、価値づけ、総括していただきました。

地域への敬意と感謝の気持ちを込め、開拓劇「ふるさと生出の根になって」を発表し、生出讃歌を歌い上げる本校最後の子ども達の姿には、田代先生にご指導、ご支援いただいてきた本教教育の成果がはっきりと現れておりました。

この思い出を語る会は、参加者の皆さんの生出小への熱い思いにあふれた会となりました。また、17名の本校最後の子ども達と、本校最後の全教職員が一丸となり、今の自分たちにできる精一杯の思いと、お礼と感謝の気持ちを、これまで本校を支えてくださった皆様へ、新たな希望の光とし、贈ることができたものと思っております。

思い出の会をご準備いただきました、生出小学校閉校記念事業実行委員会の皆様に、改めまして厚くお礼申し上げます。

閉校を迎える本校最終年度も、子ども達の安全・安心な学校生活を第一に考え、子ども達の将来と、この時代に求められる力を見据え「思いやりの心をもち、他者と関わり合い、しっかりと考え、判断し、表現できる子ども」の育成をめざし教育活動を進めてまいりました。

これまで、生出小学校に限りないご支援を賜りました岩手大学教育学部教授の田代高章先生、歴代支援学生の皆様、献身的に学校を支えてくださった「おやじの会」はじめ卒業生の皆様、多大なるお力添えをいただいてまいりました地域の皆様に感謝とお礼を申し上げますとともに、生出地区のますますのご発展を祈念し、子ども達の明るい未来に希望を託し、最終年度のお礼の挨拶とさせていただきます。皆様、ありがとうございました。

【閉校式典 校長挨拶】

絶え間なく湧き出る清水が川となり大地を潤し、雄大な岩手山を仰ぎ見るここ生出の地に、本校前身となる渋民尋常高等小学校生出分教室が民家を借用し設置され、以来118年の時の流れの中で、地域に根ざした教育文化を築き上げてまいりました。その間、昭和24年には悲願の独立校となり生出小学校が創立され、以降76年間に渡り、昭和28年の生出中学校併置、その後の統合分離などの変遷を経ながら、希望と文化の灯をともしてまいりました。

校史を紐解きますと、学区の人々は、戦後の混乱した社会情勢の中、原野を切り開いた開拓当時の厳しい時代にあっても、子どもの教育に希望を託し、献身的な学区民の奉仕作業により、本校の教育環境が整えられてまいりました。

幾多の苦難を乗り越えてきた本学区民の力は、本校教育の特色である地域学習にも発現されました。地域での体験活動や調査は、単に知識や技能を学ぶのではなく、地域に根ざし信念を貫いて生きてきた先駆者の経験と英知、熱い思いにふれることで、ふるさとに誇りをもち、自信をもって自分の道を歩んでいく生き方こそが大切であることを五感を通して自分のものとしていく、豊かで、質の高い学びの展開でありました。

令和に入った直後、新型コロナウイルス感染症対策により、長期間の臨時休業、行事の縮小、中止など、様々な教育活動や地域との共催行事が制限を受けました。

しかし、地域によって培われてきた本校の教育の本質「学校で学び、地域で鍛える」は、けっして揺らぐことはありませんでした。

地域と一体となった教育文化が、ひときわ輝きを放ったのは、今年度5月に、5年ぶりにお弁当時間を設けて、午後までの完全開催となった、生出地区自治会・小学校合同大運動会のときでした。「地域も学校も一緒に盛り上がる生出の運動会を子どもたちに体験させたい」「子どもも大人も一緒に盛り上がる生出の運動会を子どもたちに体験させたい」という宿願が叶い、広い校庭に、子どもと大人とで、校史の最後を飾る、さんさ太鼓と踊りの大輪の花を咲かせることができたとき、万感の思いがこみ上げてまいりました。

夏の夜、レインボーハス園付近の生出川沿いの草むらに、清流の象徴である無数のヘイケボタルの乱舞を見て心を惹かれました。見上げれば満天の星空。おりひめ星、こと座のベガ、ひこ星、わし座のアルタイル、白鳥座の北十字、浮かぶ岩鷲山の雄大なシルエット。生出川のせせらぎを聴く夜「ふるさと生出」の夜の静けさと美しさを堪能いたしました。きっと、月明かり、星明かりを頼りに遅くまで働いた生出の先人たちも、この天と地の瞬きに、心いやされたであろうと思いを馳せました。

全校の集会では、子どもたちに何度か、幼き頃に心震わせた星や星座の話をいたしました。はるかな、清らかな、動と静を兼ね備えた星。それは希望の象徴であり、人を導いて誤らせないものであります。古代の人々は、天空の星に希望をつなぎ星座を描き、壮大な物語を創造したことを話してきました。

「希望を天の星につなげ」どうか、未来永劫、天空の星につながるような高い理想を掲げ、たゆむことなく自己を導き、心理を見失わない高邁な理想をもち進んで行くことが大切であることを一人一人が心に刻み、希望を思う存分羽ばたかせ、希望を結び、つなげ、次代の創造となるよう祈っています。

生出の大地を踏みしめ、誇りをもって、学区の人々に愛され育まれてきた本校の閉校が、新たなる生出地域の出発となることを心より願うものであります。

17名の、生出小最後の児童の皆さん、星の王子様の一節「ほんとうに大切なものは目に見えない」の言葉を忘れないでください。「心のつながり」を大切にしてください。

生出小で学んでくれて、ありがとう。

生出小で遊んでくれて、ありがとう。

生出小でたくさん笑ってくれて、ありがとう。

皆さんのことをずっと応援しています。

結びに、これまで生出小学校に限りないご支援を賜りました関係各位、大きなお力添えをいただきました自治会、保護者、おやじの会、卒業生の皆様、多年にわたり本校の地域学習をご支援いただきました、岩手大学教育学部教授の田代高章先生、歴代学生の皆様、閉校記念事業実行委員会の皆様に、深甚なる感謝を申し上げ、閉校の挨拶といたします。

令和七年三月十五日 盛岡市立生出小学校 校長 天沼正明

14日(金)最後の卒業式

本日、第76回卒業証書授与式を挙行し、6年生7名が、それぞれ6年間の学びを終え、卒業証書を手にしました。卒業生は、ともに過ごした3年生、4年生、5年生と、これまでお世話になった方々に「希望の言葉」の呼びかけで感謝の気持ちを伝え、一人一人が小学校でできるようになったことと、中学校へ向けての「決意の言葉」を発表しました。3年生、4年生、5年生も、7名の6年生へ一人一人に感謝の気持ちを伝えました。

最終年度も、地域の皆様、保護者の皆様の温かいご支援と、子ども達一人一人の頑張りにより、充実した教育活動を展開することができました。今年度も子ども達のために、多方面にわたり支えていただきましたことに深く感謝を申し上げます。おかげさまで、今年度も7名の6年生の子ども達を中心に、高学年の5・6年生が全校のリーダーとして活躍し、生出小学校の伝統と文化を引き継ぎ、よりよくしていこうと日々努力を積み重ねてくれました。皆様方の優しさに支えられ、6年生7名は、心豊かでたくましく成長することができました。生出小学校自慢の7名の卒業生です。

【校長 式辞】

ふきのとうが顔を出し、福寿草が黄色い花を咲かせています。少しずつ春の気配を感じられるようになってきました。

本日ここに、PTA会長 伊藤直樹様、岩手大学教育学部教授 田代高章様、渋民中学校校長 小松山浩樹様をはじめ、多くのご来賓の皆様、卒業生の保護者の皆様にご臨席いただき、盛岡市立生出小学校、第76回卒業証書授与式を、祝意を込めて挙行できますことに厚く御礼申し上げます。

さて、卒業生の皆さん、卒業おめでとうございます。皆さんは、6年間の努力の結晶である卒業証書を手にしました。輝かしい歴史と伝統のある生出小学校。そして、泉湧き出る豊かな自然と、その中で営まれ、築かれてきた暮らしと文化。人が輝く地、生出で学び育った誇りとして、一生の宝物になるでしょう。

皆さんが、これまでの小学校生活で残した努力の足跡はたくさんありますが、学級目標の「GROW UP ! 頭・心・体」を合言葉に、何をすべきかを考え、努力し続け、全校をリードしてきた、今年度の頑張りは、特に素晴らしいものでした。

よりよい学校生活ができるように、「みんなで助け合い、思いやりのある生出小学校」という児童会スローガンを掲げ、先頭に立って取り組んだ、学校行事、生活委員会、集会委員会、健康・文化委員会の児童会活動、掃除、給食、全校遊びなどの縦割り活動では、常に学校生活の先頭に立ち、仲間と関わり合いながら心と体を鍛え、優しさあふれる行動で全校児童をつなぐ役割を担ってくれました。

5月に、5年ぶりにお弁当を食べて、午後にさんさ踊りやリレーを行った、生出地区自治会・小学校合同大運動会では、最後の運動会を成功に導こうと「燃える心輝く汗で 最後まで協力して 楽しい運動会にしよう」のスローガンのもと、競技や演技、応援、全校さんさ踊りの太鼓、係の仕事に力いっぱい取り組みました。

北海道函館市への九月の修学旅行は、豊かな函館市の自然にふれ、歴史的建造物や施設、函館の人から学んだ、皆さんとの思い出深い2日間となりました。地元のガイドさんの詳しい解説を聞き、メモをとりながら歩いた函館の街、五稜郭タワー展望台から見た津軽海峡や周りの山々、函館市街の様子が360度パノラマに広がる絶景や、啄木が好んで散歩した大森浜、美しい函館の夜景は、仲間とたくさん笑った宿泊先のホテルでの楽しい夕食時間とともに、みなさんの心に強く残っていることと思います。

何事にも一生懸命に取り組む力は、本校の学びの特色ともなっている総合的な学習の時間にも発揮されました。

学習のテーマ「ふるさと生出に根ざして」の地域学習では、春のフィールドワークから始まる3回にわたる探究活動を通して、生出の自然、幾多の苦難を乗り越え今に至った開拓の歴史や文化、風土、根づいた産業、地域の施設の特徴、学校の歩みなどを深く学びました。

この地に生きる各分野の先駆者の方々から直接話を聞き、インタビューし、多様な経験と培われてきた技術と英知にふれ、自分がこの生出に何ができるのかを真剣に考え、生出の未来、自分の未来に思いをめぐらせ、6年間の地域学習の集大成として臨んだ、11月の生活・総合学習発表会で発表した経験は、この先の人生で必ず生きると信じています。

皆さんの学習支援のために、今年度も岩手大学教育学部教授の田代高章先生をはじめ、大学生の皆様に何度も足を運んでいただきました。一人一人に寄り添い支援していただいことに感謝の気持ちをもつとともに、皆さんも人に寄り添い支援できる人になってください。

このように皆さんは、生出の恵まれた学習環境の中、先輩たちが築いてきたと伝統と学校文化を引き継ぎ、ますますの輝きを加えてくれました。全校の皆さんに自ら進んで取り組むこと、努力を続けること、協力することの大切さを示してくれました。

素晴らしい足跡を残してくれた皆さんの旅立ちに際し、はなむけの言葉を贈ります。3年生、4年生、5年生にも贈る言葉です。

皆さんに「本当に大切なものは、目には見えない」という言葉を贈ります。この言葉は、学校の図書室にある本、フランスの作家、サン・テグジュペリ作「星の王子さま」の一節にある、友達になったキツネが王子との別れにあたって、秘密の贈り物として王子に話した言葉です。

王子の星は、一軒の家ほどの小さな小惑星。王子は、そこで咲いた、一輪の美しいバラの花と言葉を交わし、世話をするようになります。しかし、まだ幼かった王子は、面倒な要求ばかりしてくる気むずかしい花と、しだいに気持ちがすれ違うようになります。そして、もう二度と帰ってこないつもりで星を巡る旅に出ます。

やがて地球に降り立ち、そこで友達になったキツネから「心で見なくちゃ、物事はよく見えないってことさ。本当に大切なことは、目に見えないんだよ」と教えられ、本当に大切なこととは、王子の小さな星に咲いた一輪バラの花との会話や、世話を通して親しみ合い、結ばれてきたバラの花との「つながり」「絆」「バラの花を守ってきた責任」だとようやく気が付くのです。

キツネが王子に教えたかった「心で見ないとよく見えない、目には見えない本当に大切なこと」とは、バラの花との「心のつながり」にほかなりません。

生出小学校の教育目標の一つに「思いやりのある心豊かな子ども」があります。「思いやり」「親切」「優しさ」や、「友情」「絆」「信頼」「感謝」「愛」といった「心のつながり」は、目には見えませんが、確かにあります。素直な心がなければ、そのよさをその価値を大切にすることができないのです。

人は「目には見えない大切なつながりや思い」がないと、どんなにたくさん目に見えて触れることができる宝物を持っていても、本当の幸福はつかめません。もちろん、しっかりと自分の役割を務め、生活を向上させるよう励むことも必要です。テレビやインターネットから無数の情報が入ってくる時代を生きる今だからこそ、目に見える表面的なものにとらわれすぎることなく、心で見つけた「目には見えない大切なつながりや思い」「本当に大切なもの」を大事にしてほしいです。

さあ、皆さんには、夢多い中学校での生活が待っています。周りの人へ感謝し、「心のつながり」を大切にし、あこがれや夢を持ち続け、ひたすら努力する人間には、夢を叶えるチャンスが必ず訪れます。人と優劣を競うのではなく、自分にしか咲かせることができない美しい花を咲かせてください。決して平坦な道ばかりではありません。生出で学んだことに自信と誇りをもち、堂々と未来へ挑戦してください。必ずや道は開けます。私たちは、温かい光や風となって、いつでも、いつまでもみなさんを応援しています。

結びに、保護者の皆様、お子様のご卒業、まことにおめでとうございます。皆様にとって、かけがえのないお子様をお預かりし、今、小学校の全課程を修了し、本校から巣立って参ります。この間、皆様お一人お一人から、本校教育にお寄せいただきました、温かいご支援・ご協力に厚く御礼申し上げます。また、ご来賓の皆様、岩手大学教育学部の皆様の深いご理解と、力強いご支援に対しまして、心より感謝とお礼を申し上げます。ありがとうございました。

生出小学校の卒業生であることの誇りと、自覚と、責任をもって、自分を信じ、仲間を信じ、限りなく前進をすることを願い、式辞といたします。

13日(木)修了式、無事故表彰

1校時に体育館で本年度の修了式を行い、3年生、4年生、5年生の代表者へ修了証書を渡しました。修了式には、学校関係者評価委員の小森さんにもご臨席いただきました。式が終わった後、6年生も体育館へ集合し、生出地区の交通指導員代表でもある小森さんよりご挨拶いただき、子どもたちの修了式の様子をたくさんほめていただきました。また、本校の今年度の「交通事故ゼロ」を表彰していただきました。代表して校長が表彰状をいただきました。小森さん、ありがとうございました。

その後、姫神ホールへ行き、渋民中の卒業式に参加してきました。中学生の呼びかけや合唱はすばらしく感動的な卒業式でした。帰り道、また生出の春を見つけました。

岩手大学教育学部教授の田代先生と、ピアノ伴奏をお願いしている学生さんが、今日も子どもたちの発表練習の支援に駆けつけてくださいました。最後まで支えていただき、ありがたいです。明日は本校最後の卒業式が行われます。

【修了式での校長の話】

雪解けが進み、草の芽が出始め、ここ生出小学校にも、春の気配を感じられるようになりました。今日のよき日に、学校関係者評価委員、交通安全指導員の小森典子様のご臨席を賜り、本校最終年度となる、令和六年度盛岡市立生出小学校修了式を執り行うことができますことを厚くお礼申し上げます。

3年生から5年生のみなさん、修了おめでとうございます。今、代表の人を通して一人一人の修了証書を渡しました。修了証書は、みなさんがそれぞれの学年で勉強しなければならないことが、全て終わりましたということをお知らせしたものです。

今年度のみなさんの頑張りは、とても素晴らしいものがありました。先輩たちから引き継いだ、生出小学校の伝統や校風をよりよくすることを考え、自分たちなりに生出小学校を高めていこうと、明日卒業式を迎える6年生のみなさんを先頭にして、全校児童17名で一年間頑張ってきました。

毎日の教室での学習をはじめ、見学、調査、インタビュウー、体験活動などの地域学習、学校農園での野菜の栽培、5年ぶりに午後まで開催した地区合同大運動会や最後の生活・総合発表会などの行事、地域の指導者の方々や先輩から引き継いできた生出さんさの踊りと太鼓、よりよい学校生活のためにがんばった各委員会や係の活動など、多くのことに取り組み力を付けてきました。

また、今年度は、全校遊び、縦割り清掃、全校給食、全校体育、集会活動など、全校みんなで行う活動や学習の時間にも力を入れました。私と一緒に、全校音楽もやりましたね。学級を越えて他の人と関わり合いながら、仕事や活動、学習に取り組み、協力しながら物事に取り組む力、関わり合いながら学ぶ力を高めてきました。

さらに、4年目となった渋民小学校との交流学習、読書、書写、図工、子ども川柳や、3学期の最後の卒業式、閉校記念式典、思い出を語る会へ向けての発表練習など、みなさんが頑張ってきたことはまだまだたくさんあります。

うまくいってうれしかったこと、あまりうまくいかずに悔しい思いをしたこともあったことでしょう。うまくできてうれしかったことも、うまくできずにに悔しい思いをしたことも、これから長く生きていくみなさんにとっては、どちらも大切な経験です。この一年間取り組んできた学習や活動の一つ一つが、みなさんの成長へつながる素晴らしい活動になったと感じています。

そして、みなさんが取り組んできた全てのことが、4月、渋民小学校で次の学年へ進級し、多くの友達と一緒に新たな学校生活をするときの準備となったと思っています。

明日は生出小学校最後の卒業式です。6年生7名の卒業をお祝いするとともに、3年生、4年生、5年生の10名のみなさんの6年生への思いと、自分たちの決意を、卒業生へ、また、生出小の応援団であるご来賓の方々へ、しっかりと伝えてほしいです。

卒業式の次の日、3月15日の午前中には、生出小学校閉校式典が行われ、午後には思い出を語る会が開かれます。どちらにもみなさんの発表の場があります。生出小を卒業したみなさんの先輩方、地域のみなさん、保護者のみなさん、生出小で働いた先生方、岩手大学の田代先生をはじめ、みなさんの学習を支援してくださった岩手大学関係者のみなさん、私たちと同じように、この生出小学校をを大切に思う方々がたくさん出席されます。生出小で学ぶ最後の児童として、生出小を大切に思う人達を代表して、学校や地域への感謝の気持ち、自分たちの希望や夢、決意を伝えてほしいと願っています。

最後に、一年間お世話になった方々に、感謝の気持ちをもって、お礼を言いましょう。その場に立って、まずは、小森典子さんの方を向いてください。「ありがとうございました。礼」回れ右をして先生方の方を向いてください。「ありがとうございました。礼」前を向いてください。

家に帰ったら、お家の方々にも、忘れずに今の学年を修了したお礼を言って「ありがとうございました」の感謝の気持ちを伝えてください。

3月16日からは春休みになります。交通安全などの決まりをよく守り、生出小での学校生活をふりかえるとともに、4月からの渋民小学校での新しい学校生活の準備をしながら過ごしてほしいです。

12日(水)修了式予行

2校時、体育館で、3年生、4年生、5年生と先生方とで、修了式の予行練習を行いました。予行終了後、6年生も入り、本をたくさん読んだ多読者を健康・文化委員会が表彰しました。3校時には、記念式典、思い出を語る会の発表練習を行い、加藤先生のピアノ伴奏に合わせて、生出讃歌も練習しました。練習後、加藤先生から「今までの練習で、一番声が出ていましたよ」とお話しいただきました。

夕方、おやじの会の畠山さんが、シルバーの軽トラで牽引用レーキを引きながら何周も校庭を周り、薄暗くなるまで整地作業をしてくださいました。ありがとうございました。

11日(火)全校で黙祷

【全校放送】職員室から全校のみなさんへ話をします。2011年(平成23年)3月11日、午後2時46分の東日本大震災発生から、あと数分で丸14年になります。東日本大震災では、大地震と大津波、火災が発生したところもあり、海のそばの沿岸部の街がたいへん大きな被害をうけました、

とても大きな地震と津波でたくさんの人々が命を失い、14年たった今でも行方不明者の捜索が続けられています。まだ完全ではありませんが、被害を受けた海沿いの街は、毎年、建物や道路などが元のように戻ってきています。しかし、沿岸部に住んでいる被害に遭われた方々の気持ちや心は、震災前と同じになることはありません。少しでも前の状態に近づけるように、みなさんが力を合わせて頑張っています。

その東日本大震災の被災地でもある大船渡市で起こった、今回の山林火災のことは、みなさんもニュースで知っていることでしょう。お一人の方が命を失い、人々が暮らす多くの家を含む2900ヘクタールの広さの山林が焼けました。この学校の敷地の2900倍ほどの山林や住宅地が焼けてしまったのです。火事がおさまったといっても、家が焼けて家を失った方々、避難所生活を余儀なくされている方々がたくさんいます。

3月11日、今日は、命の尊さ大切さはもちろん、自分の命は自分で守ることについて、考える日でもあります。また、自分の命と同じように、他の人の命も大切にし、他の人の命を守ることについて考える日です。

それでは、今から、東日本大震災、大船渡山林火災、みなさんが友達プロジェクトで募金に取り組んだロサンゼルス山火事で命を落とした方々のご冥福をお祈りするために、また、避難所生活をされている方々が早く元の生活に戻れるように、お祈りしたいと思います。みなさん立って回れ右をして、東の海の街の方向、大船渡の方向、遠くにはロサンゼルスがある方向を向いてください。サイレンの音に合わせ、私が黙祷と言ったら、姿勢を正しくし、目をつぶって、頭を下げてお祈りします。「黙祷」~「やめ」前を向いて座ってください。おわります。

3校時、体育館で、開拓劇「ふるさと生出の根になって」の練習をしました。思い出を語る会での発表が楽しみです。文書配りで地域を回りました。道ばたで生出の春を見つけました。

10日(月)校庭駐車場整備進む

土曜日には、おやじの会事務局長の畠山さんに校庭の雪の塊を崩していただきました。日曜日には、記念式典部長の伊藤さんに除雪機で土俵北側に通路をつくっていただきました。今日は、朝から昼過ぎまで、交通指導員の小森さんに、ホイールローダーで校庭のしまり雪や雪の塊を広範囲で除雪していただきました。みなさんありがとうございました。3校時には、ピアノの加藤先生に来ていただき閉校記念式典予行を行い、4校時には思い出を語る会の予行を行いました。

7日(月)実行委員長の思い

1・2校時に卒業式予行を行いました。子どもたちの呼びかけ、歌、決意の言葉、動作、所作に、練習を積み重ねた成果が現れ、最後の卒業式に向けての練習を通した一人一人の成長を感じました。ピアノの加藤先生からは「見ていて涙が出てきました。当日涙で楽譜が見えなくなってしまったら、どうしましょうか…」と、ご感想をいただくくらい、17名が輝いていました。いい式になります。

月曜日に新たに降り積もった雪を溶かすため、砂子田実行委員長が再び籾殻燻炭を校庭一面にまいてくださいました。砂子田さんは、50周年記念式典のときのPTA会長であり、平成10年4月頃「おやじの会」発足のために、第14代藤原金四郎校長先生と、おやじの会顧問の齊藤さんとともに、中心となってご尽力された方でもあります。先日、顧問の齊藤さんは、校庭に排水用の溝を掘ってくださいました。お二人の母校にかける熱い思い、閉校関連事業を成し遂げようとする強い思いは必ずや天にとどき、雪を溶かすことでしょう。大きな後ろ姿を見ながら、私もマイ軽トラで、校庭の落ち葉や枯れ木を片付けました。片付け途中、日なたの道ばたで、気持ちよさそうなお顔でまったりとしているネコちゃんに会いました。生出のネコちゃんは、軽トラで近づいてもにげないネコちゃんが多く、声をかけると一瞬こっちを見て目を開けましたが、また目を閉じ丸まってしまいました。

6日(月)凜とした空気の中で

3校時に体育館へ行ってみると、卒業証書授与練習の最中でした。登壇した6年生の背筋は伸び、証書を受け取る両腕もまっすぐに伸び、立ち姿が眩しく見えました。授与役の校内主幹は元校長職、凜とした空気の中で質の高い練習が進められています。見守る子どもたちの態度も立派です。生出川では、湧水河川などに生育するナガエミクリ(長柄実栗)と思われる水草の緑が美しく流れになびいていました。

5日(水)真っ白な朝

低気圧や前線の影響で湿った重たい雪が降り、辺り一面真っ白な朝となりました。お向かいの伊藤さん、本校の用務員さん、早朝からの除雪の作業、ありがとうございました。2校時の卒業式練習には、ピアノの加藤先生をお招きし、生出讃歌のピアノ伴奏をしていただき、子どもたちの声の出し方の指導もしていただきました。練習終了後、校長室で「生出の子どもたちは、一人一人の声がしっかり出ていています。すばらしいです。」と、子どもたちのことをたくさんほめていただきました。うれしいです。3・4校時には、岩手大学教育学部教授の田代先生も今年度支援していただいている教育学部卒業生さんとともに来校され、本校の地域学習の資料整理をしていただきました。今日もたくさんの方々に支えていただきました。感謝申し上げます。

4日(火)門出を祝う式場で練習

先週末、子どもたちと教職員とでお湯拭きした体育館の床は、教職員がワックスを掛けピカピカ。昨日午後には、全校の子どもたちと教職員とで「第76回卒業証書授与式」の式場設営を行いました。門出を祝う会場で、今日も子どもたちは練習に励みました。日中は薄日が差し、校庭の雪の上にまいていただいた籾殻燻炭が、太陽光を吸収し効力を発揮しています。

3日(月)寒の戻りの中で

春の暖かさから一転し、再び寒さが戻ってきました。実行委員長の砂子田さんが、今日も校庭に融雪用の籾殻燻炭をまいてくださいました。最終年度、生出讃歌を編曲し、ピアノ伴奏譜をつくってくださった加藤先生も来校し、子どもたちの発表練習で生出讃歌のピアノ伴奏をしてくださいました。夜には、実行委員会役員のみなさんにお集まりいただき、校長室で「最終打ち合わせ会」を開きました。

1日(土)校庭除雪 駐車場整備

最終年度の3月となりました。早朝より、砂子田閉校記念事業実行委員長はじめ、実行副委員会の佐藤さん、顧問の齋藤さんに、3月15日(土)の「閉校式典」と「思い出を語る会」の駐車場となる校庭の除雪を行っていただきました。気温が上がり、雪解けは進んでいますが、校庭に厚く積もった雪の量は大量で、献身的な作業には頭が下がる思いです。体育館では、午前中、記念式典部長の伊藤さん、副部長の角掛さん、齋藤さんが打合せを行いました。

昨日は、環境保全会事務局長の櫻さんにお願いし、校地内通路に敷く砕石をダンプカーで6立米ご寄贈いただきました。午後は、砂子田実行委員長と顧問の齋藤さんとで、除雪作業、燻炭巻き作業、砕石敷作業を進めてくださるとのことです。

校庭除雪の実行委員会3名のみなさん、記念式典部のみなさん、砕石をご寄贈いただいた櫻さんはじめ環境保全会様へ深く感謝申し上げます。