30日(土)夜 スキー協会功労者表彰を祝う会

この日の夜、OK牧場で、いつも子どもたちの地域学習やおやじの会の活動でお世話になっている齊藤さんが、スキー協会より功労者表彰されたことを祝う会が開催されました。おやじの会、スキー協会のメンバーと、学校からも校長、校内主幹、教務主任が参加し、大きな功績を残し、現在も大活躍している齊藤さんを盛大にお祝いしました。画像はR4・R5のスキー教室

30日(土)午後 県P連年次表彰式

午前中の生活・総合学習発表会と閉校記念碑除幕式の後、午後1時半からは、ホテルメトロポリタン盛岡本館で県P連年次表彰式が行われ、伊藤PTA会長さんが出席しました。表彰式では、県PTA連合会PTA広報コンクールで奨励賞をいただきました。また、岩手県PTA連合会より本校PTAが年次表彰されました。

30日(土)閉校記念碑除幕式

生活・総合学習発表会の終了後、内舘 茂 盛岡市長、多田 英史 盛岡市教育委員会教育長をお招きし、多くの方々にご列席いただき、生出小学校閉校記念碑除幕式を行いました。

明け方に積もった雪はすっかりとけ、日の光と青空の下、佐藤 実行副委員長の開式の言葉の後、内舘市長、多田教育長、地元の竹田議員、髙橋議員、岩手大学教育学部教授の田代先生、砂子田 実行委員長、5・6年生代表児童4名により序幕が行われ、記念碑がお披露目されました。

序幕後、生出小学校閉校記念事業実行委員会を代表して砂子田実行委員長が挨拶をし、その後、内舘茂盛岡市長よりご挨拶をいただきました。 6年生児童代表の言葉の後、皆で、記念碑に刻んだ「生出讃歌」と、生出小と旧生出中の「校歌」を声高らかに歌いました。時折、岩手山おろしの突風が吹く中ではありましたが、生出小学校の閉校にあたり、これまで地域と一体となり築いてきた教育文化や学校の歴史と伝統、そして児童、卒業生、保護者、地区民、学校関係者、歴代教職員の思いを記念碑に込め、永久にこの地に残すための記念式典とすることができました。

【6年代表児童の言葉】「閉校記念碑除幕式を迎えて」

今日、閉校記念碑の除幕式を迎えました。生出小学校の校門が記念碑となり、この場所にずっと残されることになりました。ぼくは毎日この校門をくぐって6年間学校に通ってきました。今思えば1年生のころは、この校門が今よりとても大きく感じていました。それを思うと、ぼくの6年間の成長をこの校門は見守っていてくれていたのだなと思います。

この校門が記念碑となります。自分がこれから成長し、大人になってもこの記念碑を見ることで、この生出小学校で過ごした日々が素敵な思い出としてよみがえってくると思います。いつまでもこの生出小学校で過ごした日々を忘れず思い出すことができると思います。このような記念碑をつくってくださったみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。

この生出小学校も、あと106日で閉校を迎えます。残り少ない日々ですが、ぼくたちは76年間の最後の在校生として、しっかりと残りの日々を過ごし、閉校まで頑張っていきたいと思います。 この記念碑をつくるため、協力してくださった方々に心から感謝します。ありがとうございました。(全校児童で「ありがとうございました。」)

30日(土)最後の「生活・総合学習発表会 兼 本小学校実践区教育振興大会」

閉校を迎える今年度、最後の「生活・総合学習発表会 兼 生出小学校実践区教育振興大会」を開催しました。当初は11月16日(土)の開催予定でしたが、こどもたちの発表をより充実させるため開催を2週間のばしました。

発表会の目標は、「各教科や生活科・総合的な学習の時間などの地域学習や体験活動で培ってきた力を発表する機会とする(学校行事の目標)」「家庭・地域・学校・子ども・行政等関連機関の協働で心身ともに豊かでたくましい生出っ子を育てる(教振の目標)」の2つです。」

当日は、地元の2名の市議会議員さんはじめ、玉山総合事務所次長さん、渋民地区福祉推進会長さん、渋民中学校の校長先生、生出児童館長さん、下田保育園の先生、地域のご来賓、地域学習でお世話になった方々、保護者、旧職員、本校卒業生など、多くの方々にお集まりいただき、こどもたちの地域学習の成果を発表することができました。

オープニングでは、本校最後の令和4年度入学生でもある2名の3年生が、元気いっぱいに最後の発表会の始めの言葉を話しました。

3・4年生は、「発見!生出の魅力!!」をテーマに、一人一人が身近にある生出の魅力をくわしく調べ、獣医さんの高島先生から聞いたことや、地域の施設でのお客さんへのアンケート調査やインタビューしたことなど調べたことや、自分が考えたことが周りの人によく伝わるようにノートパソコンに写真やグラフも使いながら分かりやすくまとめ、聞く人が聞きやすいように話し方や声の大きさなど発表の仕方も工夫しました。

大空学級は、「大ちゃん空ちゃんの畑作り」の発表で、入学してから取り組んできた畑作りの体験についての総まとめの発表をしました。地域の方から学んできた野菜作りの様子が会場の方によく伝わるように、大きな声で、畑作業の様子がよく分かるように動作も入れ、お人形の大ちゃんと掛け合いをしながら、野菜作り体験から学んだことを発表しました。野菜の販売体験、野菜作りの達人による「空中スイカ」づくりも紹介しました。

5・6年生は、「ふるさと生出に根ざして」の発表で、3ブースに別れて、一人一人が生出地域を調べて分かったこと、考えたことなどをノートパソコンまとめたことをモニターに映しながら発表しました。個人の発表の前後には、呼びかけ形式のステージ発表を行い、発表の仕方も工夫しました。岩手山麓を豊かにした岩洞湖用水路や岩大工法の開拓に果たした意義など、開拓の苦難を乗り越え時代を切り拓いてきた先人たち、築いてきた歴史と文化、これまでの地域学習で学んだことと、今後の自分に生かしていきたいこと、これから地域に自分がどのように働きかけていけばよいのかなど、地域学習を通して自己の生き方、在り方についての思いと決意を発表しました。最後は、生出の地とたくさんのことを教えていただいた生出の方々への感謝の言葉で全体発表をまとめました。発表会場に響く張りのある声、堂々とした発表姿勢、本校の地域学習の集大成の発表となりました。

最後に岩手大学教育学部教授の田代高章先生からは講評いただき、子どもたちのこれまでの地域学習の取組と当日の発表をたくさんほめていただくとともに、24年間に渡り生出地域と一体となり豊かな体験を通して進めてきた地域学習の成果を総括していただき、最終年度の発表会が終わりました。

たくさんのことを教えていただいた地域のみなさん、そして、平成13年度から岩手大学教育学部の学生を派遣し、本校地域学習の充実のためにご尽力いただきました田代高章先生、支援に当たっていただいた歴代学生のみなさんに、感謝の気持ちでいっぱいです。

29日(金)中学年の算数指導

この日も2校時に、3、4年複式学級の子どもたち4名が、岩手大学教職大学院の院生と、教育学部卒業生の2名の先生方から算数を教えていただきました。この週、2名の先生方と、3年生は「重さの表し方を調べよう」、4年生は「分数をくわしく調べよう」の学習をしました。3年生は、はかりで重さを量り「g」で表す方法を学びました。4年生は、単位分数を基に、真分数や仮分数、帯分数の表し方や意味を学びました。この時間で、2名の先生との学習は最後となりました。先生方自作の天秤で物の重さ比べをしたり、つまずいているところを分かりやすく教えていただいたりと、2名の先生方に楽しく算数を教えていただきました。ありがとうございました。

27日(水)生活・総合学習発表会予行

30日(土)の発表会に向け、「生活・総合学習発表会」の予行練習を行いました。令和4年度に「学習発表会」と「高学年総合発表会 兼 本小学校実践区教育振興大会」を統合した「生活・総合学習発表会 兼 本小学校実践区教育振興大会は、本校を会場としての開催が今年度で最後となります。子どもたちは、岩手大学教育学部教授の田代先生はじめ、大学生、教育学部卒業生の皆さんに支援していただきながら、当日へ向けての準備をしました。

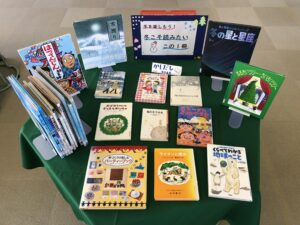

25日(月)冬こそ読みたいこの1冊

冬の季節がやってきました。学校司書の先生が、図書室に「冬を楽しもう!冬こそ読みたいこの1冊」と、おすすめの本のコーナーを作ってくださいました。

雪にまつわる本をはじめ、ケーキ作りの本、ツリーの本、冬の星と星座の本、世界中の多くの方々に親しまれてきた、サン・テグジュペリ作の「星の王子様」など読みたい本がいっぱいです。

25日(月)岩大教育学部の授業支援員紹介式

25日(月)、26日(火)、29日(金)の3、4年生の算数の時間に、岩手大学教育学部教授の田代先生から、教職大学院の院生と教育学部卒業生の2名の支援員の先生方を派遣していただきました。朝、音楽室で2人の先生の紹介式を行い、6年生代表が歓迎の言葉を話し、皆で讃歌、校歌を歌い、支援員の先生方も一緒に「翼をください」を歌いました。2校時には、2人の先生方に、3・4年生の算数の指導をしていただきました。授業後は、総合展示室の地域学習の資料整理をしていただきました。

20日(水)最後の渋小交流会

今年度3回目の渋民小学校との交流会へ行ってきました。4年前から進めてきた渋民小学校との授業交流も今回の交流会が最後です。今回は、3~6年生の渋民小学校の「啄木カルタ大会」に一緒に参加しました。子どもたちは、渋民小学校の大勢の子どもたちの中に入り、5、6人で1グループとなり、学年毎の対抗戦に参加しました。渋民小学校の1~2年生は大会の様子を見学しました。両校の子どもたちと先生方が一同に渋民小体育館に集まり、渋民小学校全校児童の中でカルタ大会を体験することができました。これまでの4年間の交流会で、多人数の学級、学年の授業に参加し、休み時間には一緒に遊び友達をつくることもできました。いつも温かく迎えてくださった渋民小学校のみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。

19日(火)校庭に雪

朝、校庭や校舎の屋根がうっすら雪化粧しました。前日夕方から雪がチラチラと舞い始め、今朝、今季初の積雪となりました。

校庭に朝日が差すと徐々に雪はとけ、お昼前には校庭の雪も校舎の屋根の雪もすっかり見えなくなりました。

18日(月)閉校記念碑関係工事終了

この日、閉校記念碑の周りの6本のステンポールにチェーンが取り付けられ、閉校記念碑関係の全ての工事が終了しました。

11月30日(土)には、最後の生活・総合学習発表会終了後に、閉校記念碑除幕式を行う予定です。

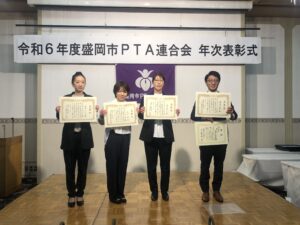

16日(土)市P連年次表彰式

令和6年度 盛岡市PTA連合会 年次表彰式がサンセール盛岡で行われました。個人の部では、伊藤PTA会長、三浦副会長、江田副会長、安達副会長が表彰されました。

また、伊藤PTA会長が本校PTAを代表し、功労賞と、あいさつ運動「三行詩コンクール」の団体賞をいただきました。

15日(金)4校時 ピアノ伴奏で校歌

総合の授業支援をお願いしている、岩手大学教育学部教授の田代先生を通し、今年度の支援学生のお一人に校歌のピアノ伴奏をお願いしました。子どもたちのためにたくさん練習し、本日子どもたちと教職員を交えての練習と録画・録音を行いました。子どもたちは、大学生のお姉さんのすてきなピアノ伴奏に合わせて、元気に校歌を歌いました。

15日(金)一緒にジャンプ

業間時間に全校遊びで長縄跳びをしました。後半は、大縄の間隔を倍に広げ、その間に子どもたちが一列に並び、先生方2名で大縄を勢いよく回し、一斉に跳ぶ一列跳びに挑戦です。「回し手」の先生方と、「跳び手」の子どもたちの声が体育館に響き渡り、一緒にジャンプするこどもたちの顔、先生方の顔が生き生きと輝いていました。いいな!

14日(木)朝 一面の霜

13日(水)記念碑周りのステンポール設置工事終了

記念碑周りに6本のステンポールを立てる工事が昨日終了しました。記念碑の周りには化粧砂利も敷かれました。後日、ステンポールにチェーンを取り付けます。

快晴の朝、東の空から昇る朝日に、岩手山や校舎が赤く染まり美しく、記念碑もその光に包まれていました。

12日(火)全校長縄跳び

業間休みは、全校遊びで長縄跳びを行いました。この日は先生と6年生とで大縄を回し、他の子どもたちは、大縄の動きをよく見て走り込み、タイミングよく縄を跳ぶことができました。中には、前の友達が跳ぶのをよく見て、直後に勢いよく走り込んで連続で縄を跳び楽しんでいる子どももいました。

10日(日)記念碑周りのステンポール設置工事開始

先日完成した閉校記念碑の周りにステンポールを立てる工事が10(日)から始まりました。2つの記念碑の周りに、6つの基礎石を設置し、6本のステンポールを立て、2つの記念碑をチェーンで囲みます。

地面には、緑色の化粧砂利を敷く予定です。化粧砂利は、おやじの会の齋藤さんから寄贈いただいております。

7日(木)8日(金)岩手山が雪化粧

立冬の日の朝、岩手山が雪化粧しました。雲の間からは、山頂から中腹にかけて雪で真っ白になっているのが見えました。

翌日8日の朝は晴れ、雪をまとった岩手山が朝日を浴びて輝いていました。この日は気温が上がり、夕方には、山頂の雪がかなり少なくなっていました。

6日(水)渋民中学校区学校保健委員会

午後4時から渋民小学校で、今年度の渋中学区学校保健会が開催されました。委員会では、今年度の定期健康診断かかわる、歯科検診結果、視力検査結果、肥満度について報告がされました。また、3校の保健室担当が、各校の思春期保健事業の報告をしました。最後に学校歯科医の千葉先生はじめ、学校薬剤師の先生方から助言をいただきました。

6日(水)校内啄木クイズカルタ大会

集会委員会のみなさんが、昼休みに体育館で「啄木クイズカルタ大会」を開きました。集会では、委員長のあいさつの後、はじめに啄木クイズに挑戦しました。次は、みんなで輪になってカルタを囲み、啄木カルタで楽しみました。11月20日(水)の学校統合前最後の渋民小交流会でも渋民小の子どもたちと一緒に啄木カルタをする予定です。

6日(水)総合(5・6年)

この日の総合は、先月30日に地域の方を学校へお招きしインタビューしたことや、地域の施設へ行き見学やインタビューしてきたことなどを一人一人がPCを使ってまとめる活動を行いました。この日も、岩手大学教育学部教授の田代先生、大学生のみなさんに、子どもたちの学習を支援していただきました。

4日(月)閉校記念碑完成

平成3年5月に校庭南口に建立された一対の校門が、石材店での加工を終え学校に戻ってきました。この日、校庭西口の台座の石の上に据え付けられ、ついに閉校記念碑が完成しました。朝日に照らされ輝く記念碑の間からは、山頂部から雲が沸き立つ岩手山が見えました。この後、周りにステンポールを立て、化粧砂利を敷く予定です。

1日(金)道の駅もりおか渋民「たみっと」植樹会(3・4年 おおぞら)

令和7年春に開業予定の「道の駅もりおか渋民」と「石川啄木記念館・玉山歴史民俗資料館」(令和7年4月にリニューアルオープン予定)を結ぶ散策路「啄木の道」に、低木による植栽を行い、散策路を彩るための植樹会が開催され、渋民小3年生と本校3・4年生5名が参加しました。盛岡市主催のこの植樹会は、散策路を彩るともに、令和7年度に統合する生出小学校と渋民小学校の児童の交流と、両校児童と地域住民の皆さんとの交流を目的として開催されました。

植樹の前には、盛岡市の担当者の方が、オープン前の「たみっと」の施設を一回りしながらしながら、産直となる建物、岩手山と姫神山が一望できる通路など、施設を案内してくださいました。また、愛称「たみっと」を考えた渋民小の鈴木先生からは「たみっとは、山頂や首脳会議を意味するサミットと、渋民の「民」の響きを合わせた言葉で、街を一望できる丘の上に多くの人が集い、発展していくとの願いを込めた呼び名」との紹介もありました。

本校の5名の子どもたちは、渋民小学校中学年の子どもたちの班に入り、植樹の説明を聞いた後、アナベルとライラックの苗木をていねいに植樹しました。